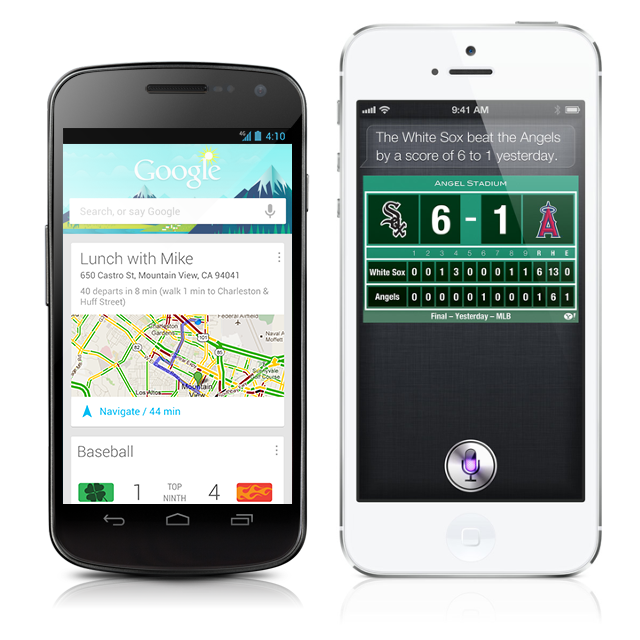

구글 나우(Google Now)가 ‘젤리 빈(Jelly Bean)’에 처음 선보였을 때, 애플 시리(Siri)의 대항마로 인식되었습니다. 디지털 개인 비서의 대표 주자로, 그 둘의 음성 검색 성능을 비교하는 영상도 많이 나왔었죠. 구글 나우나 애플 시리가 음성 검색이라는 틀에서 비치는 것은 그게 가장 소비자들에게 혹하는 요소이기 때문일 것입니다. 하지만 제 생각엔 더 중요한 건 ‘검색’이 아니라 ‘잘 정제된 정보 전달’이라는 데 있습니다. 그리고 그 선임자는 바로 위젯 시스템입니다.

즉각적이고 잘 정제된 정보의 전달=위젯

모두 애플 시리에 대해 열광했습니다. 기존의 단순한 음성 명령과는 달리, 말로 하면 문장을 이해하고 약간은 지능이 있어 보이는 음성으로 답을 말해 줍니다. 물론 단문이나 이메일을 구술하거나 스케줄을 잡는 정말 비서 같은 일을 하기도 하지만, 가장 관심을 끄는 기능은 바로 물음에 대한 답이죠. 오죽하면 시리에게 인생이 뭐냐는 질문을 해보겠습니까? 소비자가 바라는 물음과 답의 기대치는 무엇일까요? 웹 검색 화면을 띄워 주는 것? 아닐 겁니다. 즉각적으로 얻길 원하는 잘 정제된 정보죠. 시리가 굳이 웹 검색 결과를 보여주지 않고 울프램 알파(Wolfram Alpha)나 옐프(Yelp) 같은 업체와 제휴한 정형화된 결과를 만들어 주는 데에는 그런 이유가 있습니다.

구글 나우도 마찬가지입니다. 25가지의 구글 나우 카드(Google Now cards)라는 잘 디자인된 정보 카테고리를 가지고 있습니다. 하지만 구글 나우는 시리와는 다른 접근법을 가지고 있습니다. 바로 소비자가 필요로 할 때 “알아서” 정보를 만들어 준다는 겁니다.

구글 나우는 당신이 딱 맞는 시각에 딱 맞는 정보를 보여준다.

Google Now gets you just the right information at just the right time.

결국, 시리나 구글이나 소비자가 원하는 정보의 내용은 같습니다. 소비자가 접근하는 방식이 조금 다를 뿐이죠. 이 정보들은 소비자가 대개 즉각적으로 얻기를 원하는 것들입니다. 따라서 그 접근 방식이 대단히 효율적이어야 하죠. 그 방법론을 시리는 음성 명령이라는 기술로 해결하려 한 것이고, 구글 나우는 거기에 개인화 분석 모델을 더한 것입니다.

음성 명령이냐, 개인화 분석 모델이냐의 문제를 떠나서, 그 정보 알맹이만 보면, 기존의 위젯 시스템에서 보여주던 정보들과 다르지 않습니다. 날씨, 스포츠 결과, 스케쥴… 화면 위에 항상 띄워 놓거나 핫키로 불러내던 위젯이 바로 그런 즉각적 정보 니즈를 충족시켜주기 위한 시스템이었습니다.

위젯은 PC에서 출발하였지만, 안드로이드에도 이미 위젯 시스템이 있습니다. 아이폰도 공식적인 위젯 시스템은 없습니다만, 현재는 날씨, 주가 정도만 보여주는 알림 센터[Notification Center]가 앞으로 위젯 시스템으로 발전할 것이라는 예상을 하고 있습니다.

사실 접근성의 의미로만 보면, 기존의 위젯 시스템이 플랫폼 적인 성능 면에서 구글 나우나 시리보다 더 우위에 있을 수도 있습니다. 필요한 정보 카테고리가 미리 사용자 정의로 셋업이 되어 있고, 올웨이즈-온(always-on)이거나 핫키로 바로 조희가 가능하기 때문이죠. 하지만 단점이 있죠. 위젯을 위한 공간 점유가 필요하다는 점, 그리고 미리 설정해 놓은 정보만 볼 수 있다는 점입니다.

구글 크롬에도 구글 나우를 적용한다는 소식이 있긴 합니다만, 원래 구글 나우나 시리가 등장하게 된 것은, 그 기반인 스마트폰이라는 제한적 특수성 때문일 겁니다. 스마트폰은 화면 공간 효율성이 떨어집니다. 따라서 미리 설정해 놓을 수 있는 정보의 양도 극히 제한적일 수밖에 없죠. 그래서 좀 더 확장된 형태의 위젯 시스템이 필요하게 된 것인데, 그것이 음성 명령이나 개인화 기술의 더 미래다운 모습으로 나타난 것이 구글 나우와 시리라고 생각합니다. 그런 미래 기술 시도를 높이 사는바, 파퓰러 사이언스에서는 구글 나우를 올해의 혁신으로 선정하기도 했지요.

여전히 숙제: 접근성, 개방성

구글 나우나 시리는 위젯 형의 정보 접근을 위한 여러 가지 실험적 방법론이라고 생각합니다. 혁신까진 아니고, 아직 미비한 부분도 많습니다.

음성 인터페이스는 항상 사용 환경의 제약이 생길 수 있습니다. 달리는 지하철 안, 모두 잠든 밤의 거실, 강의 중인 교실… 저는 음성 페이스라는 것이 대단히 효율적인 수단이기니 하지만, 그 자체가 보조적 인터페이스가 되거나 또는 다른 보조적 인터페이스를 꼭 결합해야 하는 불완전한 사용 환경이라 생각합니다.

개인화는 정교한 설계라 해도 적중률이 그리 높지 않고 프라이버시라는 큰 폭탄을 갖고 있죠. 구글이나 페이스북 등 인터넷 회사들이 가지고 있는 딜레마입니다. 알아서 다 해주는 맞춤형이라는 환상을 누구나 다 갖고 있는데, 프라이버시 문제는 해결이 쉽지 않은 일이니까요. 특히 법적인 문제가 아니라 정서적인 문제에서요. (서비스의 세계에선 후자의 파급력이 훨씬 크죠.)

기존 위젯 시스템에서 주로 채택되었던 올웨이즈-온의 방법론이 사실 가장 적합한 모델일지도 모릅니다. 시계나 달력 같은 탁상형 액세서리가 이런 디지털 스마트 시대에도 잘 살아남는 것을 보면, 그를 대체할만한 올웨이즈-온 위젯이 없기 때문 아닐까요? 그런 의미에선 또 다른 스크린의 가능성도 배제할 순 없습니다. 제가 예전부터 눈여겨봤던 첨비(Chumby)-지금은 맛이 완전히 갔지만-가 그런 탁상형 디지털화의 대표주자였죠. 3 스크린 시대에 주목했던 4번째 스크린이기도 했고요. 최근엔 크라우드 펀딩 사이트인 인디고고(IndieGogo)에 아이폰 케이스에 이-잉크(E-Ink) 스크린을 달고 올웨이즈-온 세컨드 스크린으로 활용하는 팝슬레이트(popSlate)라는 프로젝트가 올라와 화제가 되기도 했었죠. 얼마 전 대박을 내며 킥스타터 프로젝트 펀딩을 마감했던 페블(Pebble)이라는 스마트폰 연동 시계도 비슷한 경우죠.

방법이 어찌 되었건, 핵심은 이 접근성을 어떻게 하면 효율적으로 극대화할 것인가에 있습니다. 사실 이건 모든 스크린의 숙제입니다. PC에서 출발했지만, 구글 나우나 시리처럼 스마트폰에서 큰 고민 중이고, TV에서도 역시 이 위젯 시스템의 고민은 계속됩니다. 아니면 위에서 말한 또 다른 스크린에서도.

위젯에 대한 또 하나의 숙제는 개방성입니다. 개방형의 위젯 시스템과는 달리, 아직은 구글 나우나 시리는 폐쇄적인 월드 가든(walled garden) 플랫폼으로 만들어지고 있는 것 같습니다. 예를 들어 아이구글(iGoogle)의 가젯(Gadgets)이나, OS X의 대쉬보드 위젯(Dashboard Widgets)을 보면, 애플리케이션 마켓처럼 누구나 위젯을 만들어 올릴 수 있게 되어 있죠. 물론 이 부분은 플랫폼의 아직 성숙해 있지 않았고, 언제든 개방형으로 발전할 가능성이 있으므로 큰 문제는 아닙니다만.

개인적으론 탁상 디지털화 단말기인 첨비의 경우도 단말기 자체보단 개방적 위젯 플랫폼에 더 큰 의미를 뒀었습니다. 디자인 컨설팅 회사인 버그(BERG)의 리틀 프린터라는 재미있는 컨셉의 단말기도 있죠. 열전사 프린터로 각종 소소한 정보들을 찍어내서 갖고 다닌다는 개념. 여기에도 중요한 건 개방적 플랫폼입니다.

하지만 개방적이라는 게 생태계적으론 궁극적인 선이지만, 기본적으로 트래픽이 돌지 않으면 괴사하기 딱 좋은 구조이기도 합니다. 지금까지의 대부분의 개방형 위젯 시스템들은 아마도 그런 경로에 있었다고 생각됩니다. 구글 나우나 시리가 현재는 인큐베이터 안에서 정보를 생산해 내고 있지만, 정말로 ‘사업’을 하려면 판을 키우고 개방적으로 가야 할 텐데, 의미 있는 트래픽을 보여주지 않으면 같은 운명을 맞게 되겠죠.

사람들이 꼭 필요로 하지만, 지속 가능한 사업성을 보장하기 어려운 플랫폼들이 있는데, 저는 이런 위젯 시스템이 그런 것 아닐까 생각이 되기도 합니다. 가끔 트위터도 상장이나 인수되지 말고 twitter.org가 되었으면 좋겠다고 생각하곤 하는데, 위젯 플랫폼도 공공의 오픈 소스 오픈 플랫폼으로 구성하고 클라이언트만 시계로 하던지 케이스를 하던지 프린터를 하던지 알아서들 먹고 살라고 하면 어떨까 싶어요. 도무지 각개전투론 판이 커지지 않아서 말이죠.

[게몽]

음성 인터페이스의 1단계 지향점은 answer engine이지요 RT @DIGXTAL: 새 글: 구글 나우, 시리, 그리고 위젯 http://t.co/FWZcJHPw

이 글은 다소 입력의 측면에서 쓰셨지만, 며칠전 개인화 글과 같은 맥락이실듯 합니다. 피처폰 시절 그 유명한 가수 비가 광고한 1밀리 같은 사례가 위젯+개인화 시도였겠지요. 케이티도 비슷한 시도가 있었구요. 아무튼 이통사가 바라는대로 데이터소모량도 많다는 점도 문제가 되었고 개인화도 다카키마사오 수준이었던게 문제였죠. 어쨌거나 위젯이 모바일에서는 개인화 서비스의 가장 프론트엔드 형태라고 보여집니다. 그럼 다시 개인화된 위젯이 제공하는 형태는 정말 ‘새콤달콤’해야 한다는 문제가 생기겠죠. 그런데 개인화서비스가 개방으로 성공한 사례가 그다지 많아 보이진 않습니다. 예를 들어 브라우저 애드온이나, 스킨, 테마, 심지어 rss 를 추가하게 한 미국 마이야후 등조차… 따라서 개인화된 위젯 서비스는 유저 정보를 획득하고 있는 사업자가 빅데이터를 분석하여 제공하는 것 정도가 새콤달콤할 것 같습니다. 하지만 할 수 있는 플레이어가 그다지 많지 않겠죠.. 그래서 텔레콤과 엔에이치엔이 빅데이터를 같이 하자고 하는건지도 모르겠고요.

입력 측면이 중요한 것은 그만큼 접근성의 극대화가 중요하기 때문이죠. 수면 밑으로 개인화하는 것은 반드시 실패할 수 밖에 없습니다. 소비자가 스스로 선택한 개인화밖에는 답이 없어요. 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 그 개인화 글은 2008년도에 쓴…^^;

RT @ILOVEHCI: 음성 인터페이스의 1단계 지향점은 answer engine이지요 RT @DIGXTAL: 새 글: 구글 나우, 시리, 그리고 위젯 http://t.co/FWZcJHPw

후면에 E-ink 세컨스크린을 채택한 스마트폰 http://t.co/4M28Oy2H 역시 이 스크린엔 위젯이. popSlate라는 아이폰케이스와 같은 컨셉. 위젯 관련 제 글. http://t.co/nF4ChrLN

Grokr라는 아이폰 앱이 Google Now를 아이폰에서도 가능하게 한다는데 http://t.co/Kx7pZtD1 구글 나우의 중요한 점은 기능이 아닙니다. 정보에 대한 접근성의 고민이죠. http://t.co/nF4ChrLN

[…] 두고, 겨우 핸즈프리 카메라나 찍자고 $1,500이나 투자하긴 좀 그렇잖아요. 구글 차세대 검색의 큰 전략인 구글 나우 서비스를 우선 고려해 보자면, 글래스보다는 비용 효율적으로 제공할 수 있는 또 […]

[…] 두고, 겨우 핸즈프리 카메라나 찍자고 $1,500이나 투자하긴 좀 그렇잖아요. 구글 차세대 검색의 큰 전략인 구글 나우 서비스를 우선 고려해 보자면, 글래스보다는 비용 효율적으로 제공할 수 있는 또 […]

[…] 즉각적인 접근’입니다. 그 지향점의 끝을 달리고 있는 서비스가 바로 애플 시리와 구글 나우죠. 즉각적으로 응답하거나(시리), 적시에 자동으로 알려주는(구글 나우) […]